Artigo em atualização

Durante décadas, o fado foi a expressão mais profunda da alma portuguesa. Cantava-se a saudade, o destino, a dor e a beleza melancólica da vida. Mas, com o passar dos anos, esse canto solene e contido cedeu o palco a um novo protagonista: a música pimba. Ruidosa, festiva, provocadora e por vezes tosca, a pimba tornou-se a banda sonora das massas. Como se deu esta mudança? E o que nos diz sobre o país e a forma como os media moldaram o nosso imaginário?

Fado: património de um povo, mas não da televisão

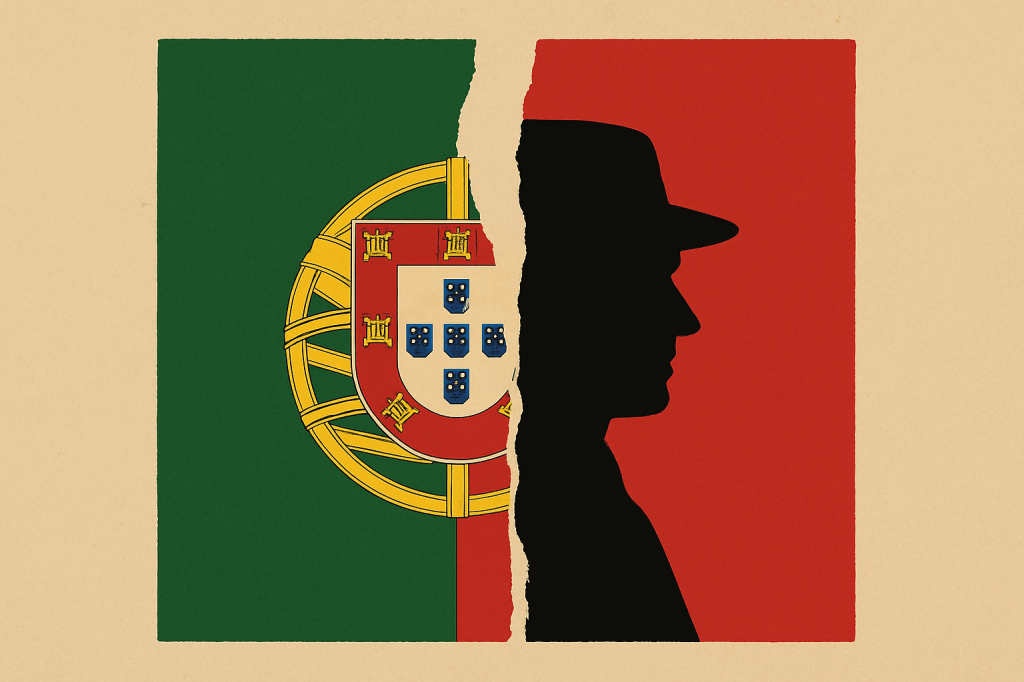

O fado foi, durante o século XX, uma forma de expressão visceral de um povo resignado, introspectivo, pobre. Acompanhava o Portugal do Estado Novo, ecoando nos becos de Lisboa e nos salões universitários de Coimbra. No entanto, após o 25 de Abril, o fado viu-se associado ao passado e ao regime. Passou a ser visto como algo antigo, triste, e elitista.

A urbanização, o fim da censura, o desejo de festa e de ruptura com o passado empurraram o fado para os bastidores. Hoje, mesmo sendo Património Imaterial da Humanidade, o fado é mais reverenciado do que vivido. Vive em casas de fado, museus, roteiros turísticos. Mas já não é a voz da maioria.

Pimba: da marginalidade ao coração do povo

A música pimba nasceu no seio da cultura popular oral, bebeu da tradição dos cantares ao desafio, da rádio local, das festas de aldeia. Nos anos 80 e 90, ganhou forma como linguagem musical das massas: fácil, repetitiva, emotiva, com duplos sentidos e um apelo à alegria descomprometida.

Com temas como o amor sofrido, a emigração, a sexualidade travestida de piada ou a saudade à moda do povo, a pimba não pediu licença para entrar nos lares portugueses. Foi aclamada porque era “a nossa música”, livre de filtros ou pretensões.

Os media: do culto à audiência

Foi a televisão generalista que transformou a pimba em fenómeno nacional. Programas como o Big Show SIC, apresentado por João Baião, deram palco constante a artistas como Ágata, Emanuel, Quim Barreiros ou Toy. A televisão dos anos 90 trocou a missão cultural pelo entretenimento imediato. O que contava era a audiência, não a elevação cultural.

Neste novo paradigma, a música pimba encaixava como uma luva: alegre, barata, colorida, simples. O fado? Muito lento. A música erudita? Muito aborrecida. O jazz? Ninguém percebe. Os media tornaram-se os curadores de uma cultura que deixou de lado a exigência e abraçou o imediatismo.

A exclusão da cultura e o gueto da RTP2

Os estilos musicais com maior valor artístico e histórico foram varridos da televisão. Quando muito, encontram refúgio na RTP2 — canal que cumpre simbolicamente a função cultural do Estado, mas que é ignorado pelas massas. A RTP2 tornou-se o gueto da cultura: só lá se vê fado tradicional, cante alentejano, jazz, ou documentários sobre música portuguesa.

Esta exclusão tem consequências: empobrecimento do imaginário coletivo, distanciamento da população face à sua própria diversidade musical, e perpetuação de um analfabetismo estético. O fado tornou-se património sem palco. A pimba, o palco sem património.

As vozes que se calaram: da canção de intervenção ao rock esquecido

Antes da ascensão meteórica da música pimba, houve outras formas de expressão musical profundamente relevantes em Portugal. A música de intervenção, nos anos 60 e 70, foi a voz da revolução e da consciência coletiva. Zeca Afonso, Fausto, Adriano Correia de Oliveira, Sérgio Godinho ou Vitorino não cantavam para entreter: cantavam para acordar, para resistir, para educar. Eram poetas da liberdade.

Nos anos 80, deu-se o boom do rock português. Bandas como Xutos & Pontapés, GNR, Heróis do Mar ou UHF trouxeram irreverência, urbanidade e uma nova linguagem estética. Houve inclusive espaço na televisão de talentos emergentes de géneros menos mediáticos como o Hard”n’Heavy (Ferro e Fogo, Ibéria,, A criatividade nacional parecia renovar-se. Mas esse fogo foi apagado pelos ventos da indiferença mediática e pelo peso crescente da cultura ligeira.

O caso de José Cid é especialmente simbólico: nos anos 70, gravou álbuns de rock progressivo altamente sofisticados, como 10.000 Anos Depois Entre Vénus e Marte. Mas cedo percebeu que esse tipo de criação não teria espaço no mercado nacional. Reinventou-se como cantor de baladas românticas e temas populares. Não por falta de talento, mas porque a própria estrutura cultural do país não acolhia o risco nem a experiência.

Um espelho do país

A ascensão da música pimba não é só um facto musical. É um sintoma de um país que deixou de lado o aprofundamento cultural em nome do consumo rápido. A televisão, em vez de educar ou enriquecer, optou por entreter com o mínimo comum denominador.

Portugal é um país onde o fado chora, mas é a pimba que se ouve. Entre a alma e o bailarico, escolheu-se o riso. Talvez porque a dor, quando cantada com solenidade, se torne insuportável. E a pimba, com o seu riso fácil e a sua batida repetitiva, oferece um consolo leve. Um alívio. Uma festa. Mesmo que breve.

Mas não deixemos que a leveza se torne vazio. É tempo de devolver à televisão, e ao povo, o direito a um palco que celebre não só o divertimento, mas também a riqueza e complexidade da nossa cultura musical.