Durante anos, a discussão em torno dos sistemas operativos foi dominada por comparações técnicas: desempenho, estabilidade, compatibilidade, design. Mas há um plano mais profundo — e mais decisivo — onde estas escolhas se tornam verdadeiramente políticas e filosóficas: que relação estabelece o sistema com o utilizador e quem detém o poder último de decisão.

A evolução recente do desktop moderno pode ser lida através de três vias distintas: controlo, confiança e colaboração. Não são apenas opções técnicas; são visões diferentes sobre autonomia, erro e responsabilidade.

A via do controlo

Na via do controlo, o sistema assume a responsabilidade quase total pelo bom funcionamento da experiência. As decisões estruturais são tomadas a montante, os caminhos possíveis são cuidadosamente delimitados e o utilizador é protegido de erros potencialmente graves.

Esta abordagem oferece vantagens claras: estabilidade elevada, previsibilidade, integração profunda entre componentes e uma experiência geralmente polida. O custo é igualmente claro: liberdade estrutural reduzida. O utilizador pode escolher dentro de um perímetro bem definido, mas raramente pode redefinir esse perímetro. A Apple é o exemplo paradigmático.

Aqui, a integração não é neutra — é um mecanismo de governação. Funciona porque limita, e limita porque desconfia da falibilidade humana.

A via da confiança

Na via da confiança, o sistema parte de um pressuposto oposto: o utilizador é competente ou, pelo menos, responsável pelas consequências das suas escolhas. O sistema oferece ferramentas, não proteções excessivas. A liberdade é ampla, mas o risco também.

Historicamente, esta foi a cultura dominante no mundo Unix e Linux: sistemas transparentes, configuráveis, moldáveis. O utilizador ganha soberania total, mas também assume o peso da manutenção, da coerência e da recuperação quando algo corre mal.

Esta abordagem valoriza a autonomia e o conhecimento, mas pode tornar-se hostil para quem não quer — ou não pode — viver permanentemente em modo administrativo. A confiança absoluta, quando não é acompanhada de suporte, transforma-se facilmente em abandono.

A System76 é um dos melhores exemplos desta via, porque faz algo raríssimo:

- vende hardware para Linux

- desenvolve firmware aberto (coreboot)

- cria o seu próprio desktop (COSMIC)

Mas não fecha portas.

A estabilidade não depende de obediência, mas sim de engenharia sólida.

Uma possível terceira via: colaboração

Entre o controlo absoluto e a confiança total começa a desenhar-se uma terceira possibilidade: a colaboração. Um modelo em que o sistema não decide tudo pelo utilizador, mas também não o deixa sozinho.

Na via colaborativa, a liberdade mantém-se, mas é acompanhada de suporte estruturado: validações claras, zonas seguras para experimentar, recuperação simples quando algo corre mal. O erro deixa de ser uma falha moral ou técnica e passa a ser parte normal do uso.

Ainda não existe um desktop que encarne plenamente esta filosofia, mas surgem sinais claros dessa transição: sistemas com rollback integrado, modelos declarativos, ambientes que preferem orientar em vez de proibir. A colaboração não substitui a autonomia; torna-a sustentável.

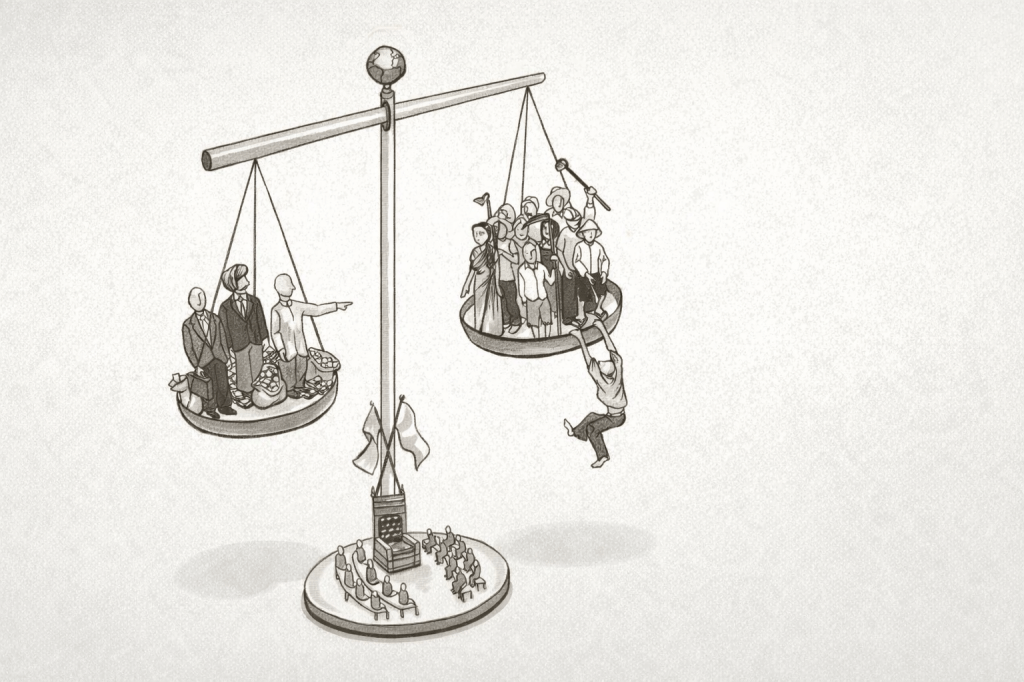

Mais do que técnica, uma escolha política

Estas três vias não competem apenas no plano da eficiência. Competem no plano da visão sobre o utilizador.

- O controlo protege, mas infantiliza.

- A confiança emancipa, mas pode isolar.

- A colaboração procura equilibrar liberdade e cuidado.

À medida que os sistemas se tornam mais integrados, mais imutáveis e mais resistentes ao erro, a questão deixa de ser se funcionam. Passa a ser como funcionam e para quem.

Talvez o futuro do desktop não esteja em escolher um vencedor definitivo, mas em reconhecer que a tecnologia também expressa modelos de poder. E que perguntar quem decide os limites da nossa liberdade digital continua a ser uma questão essencial.

Este texto não é um manifesto contra empresas ou tecnologias específicas. É uma reflexão sobre diferentes formas de organizar a relação entre sistemas e utilizadores. Num tempo em que a estabilidade é frequentemente comprada à custa da autonomia, vale a pena perguntar: quem decide até onde podemos ir?