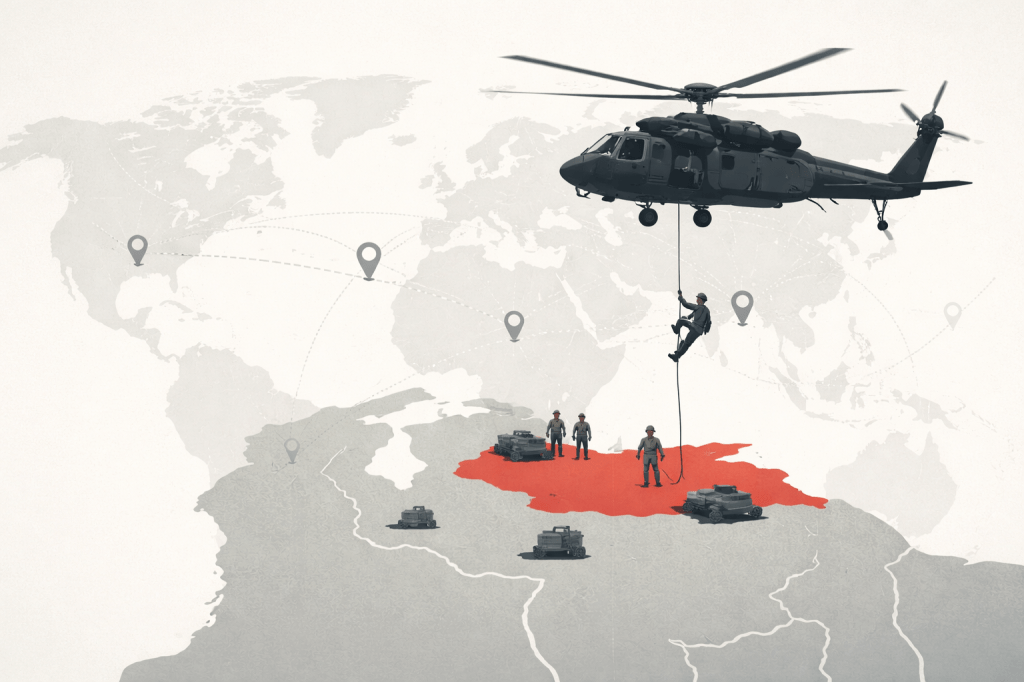

A promessa da libertação vs. a realidade no terreno

A captura de Nicolás Maduro foi apresentada como um momento de rutura. Para muitos, dentro e fora da Venezuela, abriu-se a expectativa de que um ciclo autoritário chegara finalmente ao fim. As primeiras reações internacionais — sobretudo na Europa — refletiram essa cautelosa esperança: falou-se em oportunidade, em transição possível, em libertação adiada mas finalmente ao alcance.

Mas os factos no terreno contam uma história menos otimista.

Nos dias que se seguiram à saída de Maduro, não houve sinais claros de abertura política. Pelo contrário, foi decretado um estado de emergência, a presença das forças de segurança intensificou-se e multiplicaram-se relatos de detenções arbitrárias, vigilância sobre jornalistas e intimidação de cidadãos que celebraram publicamente a queda do antigo líder. O aparelho repressivo não foi desmontado; foi reconfigurado.

Ao mesmo tempo, a crise social que há anos marca o quotidiano venezuelano manteve-se intacta. A maioria da população continua a ter dificuldade em garantir alimentação básica, o mercado de trabalho permanece profundamente informal e a degradação dos serviços públicos — eletricidade, água, transportes — não conheceu qualquer melhoria imediata. Para quem vive no país, a mudança no topo do poder não se traduziu numa mudança na vida.

Este desfasamento entre discurso e realidade é crucial. A narrativa da “operação benigna” assenta na ideia de que remover um líder autoritário cria, quase automaticamente, espaço para a liberdade e para a reconstrução. Mas a experiência venezuelana sugere algo diferente: a operação alterou a hierarquia do poder, não a natureza do regime.

É a partir daqui que a análise se torna inevitável. Porque, se a promessa de libertação não encontra confirmação nos factos mais imediatos, então a questão central deixa de ser quem caiu — e passa a ser o que realmente mudou.

Quando a força substitui a política

A tentação de ler a Venezuela como um caso excecional é grande. Um regime isolado, uma economia em colapso, uma crise humanitária prolongada — tudo parece justificar medidas fora do comum. Mas a história recente mostra que este tipo de intervenção segue um padrão conhecido, testado e repetidamente falhado.

No Afeganistão, a intervenção liderada pelos Estados Unidos derrubou rapidamente o regime talibã após os ataques de 11 de setembro. Seguiram-se duas décadas de construção institucional apoiada por forças externas, investimento massivo e presença militar permanente. Ainda assim, quando essas forças se retiraram, o edifício político colapsou quase de imediato. O problema não foi a falta de recursos, mas a ausência de uma ordem política enraizada no consentimento interno.

O Iraque oferece uma variação diferente do mesmo erro. Após a invasão de 2003, os Estados Unidos assumiram responsabilidades que iam muito além da segurança: eletricidade, água, emprego, administração e reconciliação política. A lógica era simples — e profundamente equivocada: a coerção, combinada com gestão tecnocrática, seria suficiente para produzir uma transição democrática rápida. O resultado foi previsível. Ao assumir a governação, a potência ocupante tornou-se o foco natural da resistência, independentemente das suas intenções declaradas.

A Líbia mostrou um terceiro modo de falhar. A intervenção internacional removeu o ditador, mas não foi seguida por qualquer estrutura de governação funcional. O vazio de poder abriu caminho à fragmentação, ao domínio de milícias e a um conflito prolongado sobre soberania e recursos que ainda hoje não encontrou solução.

O fio comum entre estes casos não é a má execução de boas ideias, mas uma ilusão recorrente: a crença de que a força externa pode substituir a política interna. Derrubar um regime é um ato militar; criar legitimidade é um processo social e histórico. Confundir um com o outro tem sido uma das constantes mais caras da política internacional das últimas décadas.

É neste contexto que a Venezuela deve ser lida. Não como um desvio trágico, mas como mais um capítulo de uma lógica que privilegia a ação rápida e visível sobre a construção lenta e incerta da legitimidade. A questão, portanto, não é se a força pode alterar o equilíbrio de poder — isso é evidente. A questão é se pode criar uma ordem política estável. A experiência acumulada sugere que não.

Por Alex dos Santos

A Venezuela como novo manual (não como exceção)

O erro mais comum na leitura da intervenção na Venezuela é tratá-la como um caso extremo, ditado por circunstâncias igualmente extremas. Essa leitura é confortável, mas enganadora. O que está em causa não é uma resposta improvisada a uma crise singular, mas a aplicação de um método que começa a repetir-se com variações mínimas.

Na Venezuela, esse método tornou-se particularmente visível. A decisão foi tomada de forma unilateral, à margem de qualquer mandato internacional claro e contornando mecanismos de escrutínio interno. As instituições multilaterais surgem apenas como cenário secundário, não como espaço de decisão. A legalidade deixa de ser condição prévia e passa a ser um argumento instrumental, usado quando convém e ignorado quando atrapalha.

Ao mesmo tempo, a linguagem adotada abandona qualquer ambiguidade. O controlo de recursos — em particular do petróleo — deixa de ser subtexto e passa a ser texto. A governação externa é assumida como possibilidade prolongada, não como exceção temporária. A soberania transforma-se numa variável negociável, dependente da cooperação com os interesses da potência interveniente.

Este conjunto de elementos define algo novo. Não estamos perante uma intervenção justificada por um quadro normativo partilhado, nem por uma coligação alargada que dilua responsabilidades e imponha limites. Estamos perante um manual operacional: agir rápido, agir sozinho, garantir recursos estratégicos, estabilizar pela força e adiar indefinidamente a questão da legitimidade política.

É por isso que a Venezuela não pode ser lida como um desvio. Ela cristaliza uma lógica que já estava em formação: a substituição das regras por precedentes, do multilateralismo pela demonstração de poder, da política pela gestão coerciva. O facto de esta lógica ser agora assumida de forma explícita — e não disfarçada por retórica humanitária — torna-a ainda mais relevante.

Neste quadro, a pergunta deixa de ser se a intervenção foi bem-sucedida no curto prazo. A pergunta passa a ser outra: que tipo de ordem internacional se constrói quando a exceção se transforma em método. A resposta não está apenas na Venezuela, mas no precedente que ela estabelece — e no silêncio, ou aceitação tácita, de quem poderia contestá-lo.

A Europa perante o espelho

A reação europeia à intervenção na Venezuela foi marcada por prudência e ambiguidade. Em vez de uma condenação clara ou de uma avaliação baseada em princípios, surgiram declarações cautelosas sobre oportunidades, transições possíveis e a necessidade de acompanhar os desenvolvimentos no terreno. Essa linguagem não é acidental. Reflete uma dificuldade mais profunda da União Europeia em lidar com violações da ordem internacional quando estas partem de aliados estratégicos.

A União Europeia tem sido firme — e corretamente — na condenação da invasão russa da Ucrânia. Invoca o direito internacional, a soberania dos Estados e a inadmissibilidade do uso da força para alterar fronteiras ou impor vontades políticas. Esse posicionamento foi acompanhado por sanções, apoio político e uma narrativa consistente sobre a defesa de regras comuns.

O contraste com a Venezuela é evidente. Perante uma intervenção unilateral, sem mandato internacional e com intenções de governação prolongada assumidas, a resposta europeia foi hesitante. A linguagem jurídica deu lugar a fórmulas vagas, e a defesa de princípios universais cedeu espaço à conveniência diplomática. A regra manteve-se no discurso; a sua aplicação tornou-se seletiva.

Este duplo critério tem custos. Quando a União Europeia aplica as regras de forma desigual, fragiliza a sua própria autoridade normativa. A crítica à violação da soberania perde força quando depende do autor da violação. E a ordem internacional baseada em regras transforma-se, aos olhos de muitos, num sistema de exceções toleradas.

É aqui que emerge um dos dilemas centrais do projeto europeu. A União foi construída para conciliar interesses, gerir divergências e evitar conflitos internos. Mas essa vocação conciliadora torna-se um problema quando se estende à negociação implícita de princípios fundamentais. Conciliar no método não pode significar negociar as regras.

A Venezuela coloca a Europa perante um espelho desconfortável. A questão já não é apenas o que os Estados Unidos fazem, mas o que a União Europeia está disposta a aceitar em silêncio. E esse silêncio, mais do que qualquer declaração, ajuda a definir o tipo de ator internacional que a Europa se tornou — e o tipo de ordem que está disposta a tolerar.

O erro fatal: confundir intervenção com governação

Intervir é um ato de força. Governar é um processo político. A confusão entre estas duas dimensões está no centro das falhas mais graves das intervenções externas das últimas décadas — e a Venezuela não parece escapar a esse padrão.

O país parte de uma situação particularmente frágil. A infraestrutura encontra-se degradada, os serviços públicos funcionam de forma intermitente e a economia informal tornou-se o principal meio de sobrevivência para grande parte da população. Neste contexto, qualquer poder que assuma funções de governação herda automaticamente um conjunto de responsabilidades impossíveis de cumprir a curto prazo.

A consequência é previsível. Cada apagão, cada escassez de alimentos, cada falha administrativa deixa de ser atribuída ao passado e passa a ser imputada a quem governa no presente. A distinção entre herança estrutural e gestão atual perde relevância quando a vida quotidiana continua marcada pela precariedade. O que começa como libertação rapidamente se transforma em ocupação aos olhos da população.

Este mecanismo não depende de intenções. Mesmo uma intervenção bem financiada e tecnicamente competente enfrenta o mesmo problema de base: a ausência de legitimidade interna. Sem consentimento político, a governação externa cria resistência simplesmente por existir. Quanto mais funções assume, mais alvos gera; quanto mais tenta corrigir falhas sistémicas, mais se torna responsável por elas.

Além disso, a governação prolongada acarreta custos estratégicos que vão muito além do caso venezuelano. Normaliza a tutela externa como solução aceitável, enfraquece a distinção entre ajuda e controlo e torna cada vez mais difícil defender princípios como soberania e autodeterminação noutros contextos. O precedente pesa mais do que a intenção.

É por isso que a questão central não é apenas se a intervenção pode estabilizar a Venezuela no curto prazo. A questão é se pode fazê-lo sem se tornar prisioneira das mesmas dinâmicas que minaram experiências anteriores. A história recente sugere que, quando a força substitui a política, o fracasso não é uma possibilidade remota — é uma consequência provável.

O que realmente está em jogo

A intervenção na Venezuela não é apenas um episódio latino-americano nem um caso isolado de política externa agressiva. O que está em jogo é algo mais profundo: a normalização de uma ordem internacional onde a força deixa de ser exceção e passa a ser método, e onde a soberania se torna condicional.

Quando uma grande potência assume abertamente o direito de intervir, governar e explorar recursos de outro Estado sem mandato internacional, não está apenas a resolver um problema específico. Está a estabelecer um precedente. Esse precedente não se limita à Venezuela. Ele ecoa noutras regiões, noutras crises e noutras ambições.

Num sistema assim, as regras deixam de ser universais. Passam a depender de quem age, de quem observa e de quem decide reagir — ou não. A distinção entre legalidade e conveniência dilui-se, e o direito internacional transforma-se num instrumento seletivo, invocado contra adversários e relativizado perante aliados.

Este deslizamento tem consequências cumulativas. Enfraquece os mecanismos multilaterais, incentiva respostas simétricas por parte de outras potências e reduz o espaço para soluções negociadas. Quando a exceção se torna prática recorrente, o sistema deixa de oferecer previsibilidade — e a instabilidade torna-se estrutural.

Para a Europa, este cenário é particularmente problemático. Sem autonomia estratégica suficiente para impor alternativas e sem coesão política para falar a uma só voz, a União vê-se empurrada para um papel reativo. Defende regras que já não consegue garantir e valores que aplica de forma desigual. O resultado não é apenas perda de influência, mas perda de credibilidade.

No fundo, a Venezuela expõe uma verdade desconfortável: a ordem internacional não está a ser substituída por outra mais justa ou mais eficaz. Está a ser esvaziada. E num mundo onde as regras se tornam opcionais, a força não cria estabilidade — apenas redistribui a insegurança.

Conclusão

A questão colocada pela intervenção na Venezuela não é apenas se ela foi eficaz, nem sequer se era necessária. A questão mais profunda é que tipo de mundo se constrói quando a força substitui as regras, quando a governação externa se normaliza e quando a legitimidade passa a ser tratada como um detalhe técnico.

A experiência recente mostra que derrubar regimes é mais fácil do que construir ordens políticas estáveis. Mostra também que a tutela prolongada não liberta sociedades, apenas transfere responsabilidades — e ressentimentos. O libertador transforma-se rapidamente no ocupante, não por intenção, mas por função.

Ao agir de forma unilateral, contornando instituições nacionais e internacionais e assumindo abertamente interesses materiais como motor da intervenção, os Estados Unidos não apenas alteraram o destino imediato da Venezuela. Contribuíram para enfraquecer um sistema já frágil de regras comuns. E ao reagir com ambiguidade, a Europa confirmou a sua dificuldade em defender princípios quando estes se tornam incómodos.

A Venezuela, assim, não é um desvio trágico nem um acidente histórico. É um sinal. Um sinal de uma ordem internacional em erosão, onde a exceção se transforma em método e a força ocupa o espaço deixado pela política.

A história sugere que este caminho não conduz à estabilidade nem à segurança. Conduz, isso sim, a um mundo mais imprevisível, mais desigual e mais propenso ao conflito. Reconhecer isso não é um exercício de pessimismo — é uma condição mínima para voltar a pensar a política internacional com seriedade.

Deixe um comentário